2023年广东省惠州市仲恺区中考一模语文试卷及答案(word解析版)

2023年广东省惠州市仲恺区中考一模语文试卷及答案(word.docx

立即下载Word高清文档,无水印,可编辑和直接打印

![]()

请使用微信扫码下载

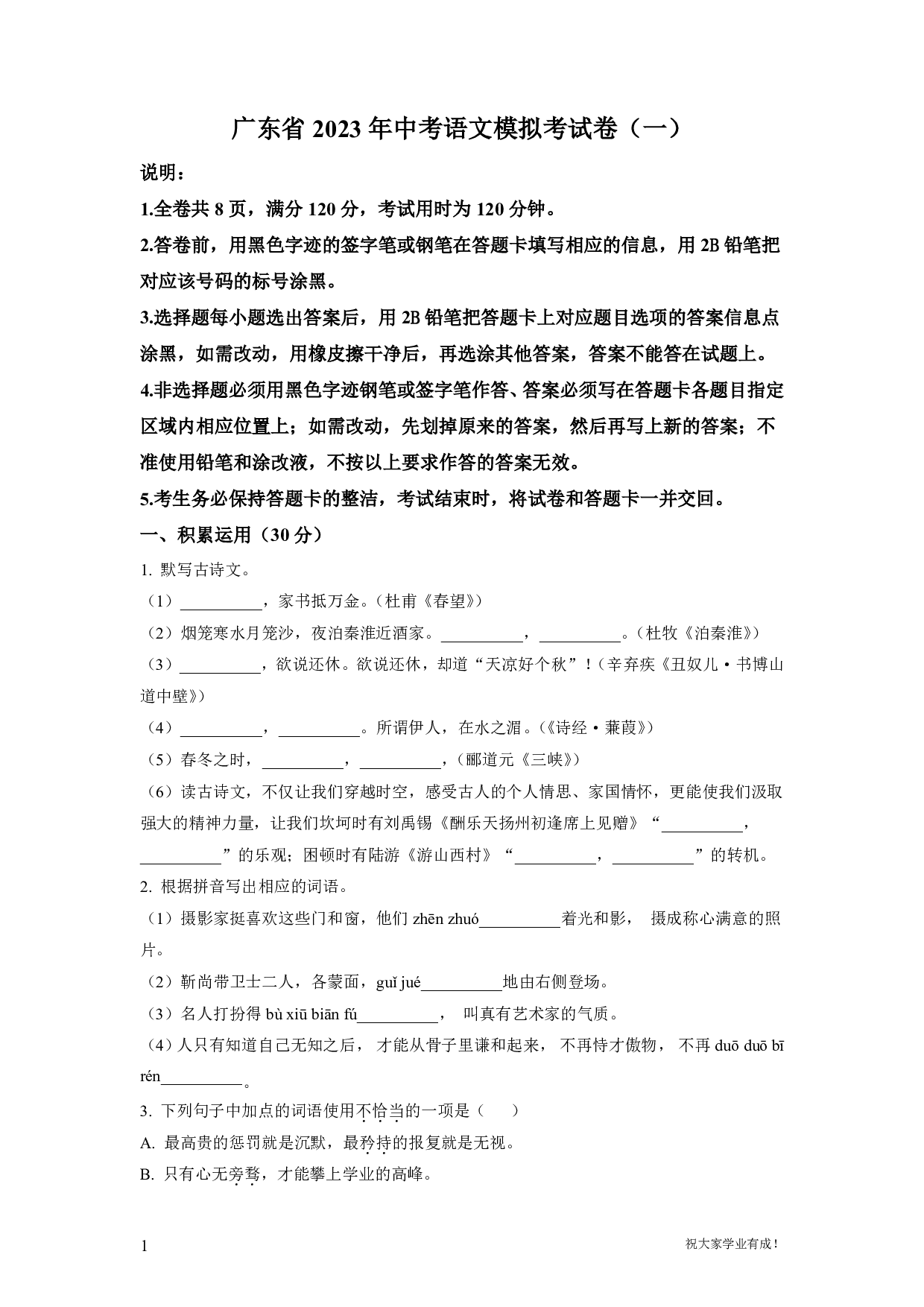

广东省2023年中考语文模拟考试卷(一)说明:1.全卷共8页,满分120分,考试用时为120分钟。2.答卷前,用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡填写相应的信息,用2B铅笔把对应该号码的标号涂黑。3.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试题上。4.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答、答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效。5.考生务必保持答题卡的整洁,考试结束时,将试卷和答题卡一并交回。一、积累运用(30分)1. 默写古诗文。(1)__________,家书抵万金。(杜甫《春望》)(2)烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。__________,__________。(杜牧《泊秦淮》)(3)__________,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!(辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》)(4)__________,__________。所谓伊人,在水之湄。(《诗经·蒹葭》)(5)春冬之时,__________,__________,(郦道元《三峡》)(6)读古诗文,不仅让我们穿越时空,感受古人的个人情思、家国情怀,更能使我们汲取强大的精神力量,让我们坎坷时有刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》“__________,__________”的乐观;困顿时有陆游《游山西村》“__________,__________”的转机。2. 根据拼音写出相应的词语。(1)摄影家挺喜欢这些门和窗,他们zhēn zhuó__________着光和影, 摄成称心满意的照片。(2)靳尚带卫士二人,各蒙面,guǐ jué__________地由右侧登场。(3)名人打扮得bù xiū biān fú__________, 叫真有艺术家的气质。(4)人只有知道自己无知之后, 才能从骨子里谦和起来, 不再恃才傲物, 不再duō duō bī rén__________3. 下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( )A. 最高贵的惩罚就是沉默,最矜持的报复就是无视。B. 只有心无旁骛,才能攀上学业的高峰。C. 2023年春节电影《流浪地球2》,以场面的气势恢宏、情节的抑扬顿挫,赢得了观众的一致好评。D. 童年对我而言,是一段弥足珍贵的岁月,它值得我永久珍藏。4. 下列对病句修改不正确的一项是( )A. 94岁的于漪老师是无数中国老师的偶像,2019年她获得了共和国首次颁发的“人民教育家”。(“‘人民教育家’”后边加上“的国家荣誉称号”)B. 在公共场所乱涂乱画,是衡量一个市民素质高低的重要标准。(“在公共场所乱涂乱画”前面加上“不”)C. 央视纪录片《书简阅中国》,向大家上演了30封中国历史上最精彩的书信。(将“上演”改为“展示”)D. 中国“飞人”苏炳添以9秒83小组第一的成绩,成功入围男子100米决赛,成为闯进首位奥运会百米决赛的中国人。(将“首位”与“奥运会百米决赛的”调换位置)5. 为了给即将中考同学们加油鼓劲,班委会准备开展以“砥砺奋发,成就未来”为主题的励志活动,请你完成以下活动。(1)任务一:班委会邀请你为活动设计一段开场白,下面哪一组名言最适宜引用?( )A. 故不积跬步,无以至千里。——荀子《劝学》/气蒸云梦泽,波撼岳阳城。——孟浩然B. 侈而惰者贫,奢而俭者富。——韩非/志当存高远。——诸葛亮《诫外生书》C. 有志者,事竟成。/莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——(唐)高适D. 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。/会当凌绝顶,一览众山小。——杜甫(2)任务二:班委会准备拟写一副对联布置活动的场景,请你把下面6个词语组成一副切合主题的对联。明朝 追风去 乘风破浪 六月 展宏图 滴水穿石(3)任务三:主题活动其中一个环节——从名著经典中汲取前行动力,请结合你的阅读积累,完成下表。从经典中汲取动力人物名著内容作者①我这一去,定要捐躯努力,直到西天;如不到西天,不得真经,即死也不敢回国,永堕沉沦地狱。吴承恩保尔他日夜盼望的梦想已经实现了!铁环已被砸碎,现在他拿起新的武器,回到战斗的队伍里,开始了新的生活。奥斯特洛夫斯基②我觉出有几滴血从我头上一直顺着脖子流下,还感到有些剧痛难当。这些感觉一时压倒了我的恐惧,我发疯似的和他对打起来。夏洛蒂·勃朗特(4)任务四:中考拼搏的路上,总需要有几盏明灯照亮我们前行,以下名著中的人物,请你选择一位作为鞭策自己“砥砺奋进”的导师,并结合名著说明理由。A.保尔·柯察金 B.周恩来 C.傅聪二、阅读(40分)(一)(15分)阅读下面的文字,完成下面小题。【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。……一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受:蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(节选自《孟子·告子上》)6. 解释文中加点词语的意思。(1)万钟于我何加焉(2)乡为身死而不受(3)此之谓失其本心7. 把文中画线的句子翻译成现代汉语。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。今谓人曰:‘予子冠履而断子之手足,子为之乎?’必不为。何故?则冠履不若手足之贵也。又曰:‘予子天下,而杀子之身,子为之乎?’必不为。何故则天下不若身之贵也争一言以相杀是贵义于其身也。故曰:万事莫贵于义也。”(选自《墨子·贵义》)8. 解释文中加点词语的意思。(1)今谓人曰(2)则冠履不若手足之贵也9. 请用“/”给文中画线的句子断句。何 故 则 天 下 不 若 身 之 贵 也 争 一 言 以 相 杀 是 贵 义 于 其 身 也10. [甲][乙]两文阐述观点和引出论点的方法上有何共同之处?请结合文段作具体说明。(二)(10分)阅读下面的文字,完成各题。材料一:中国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。中国茶的发现和利用已有四千七百多年的历史,且长盛不衰,传遍全球。茶是中华民族的举国之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代,普及于明清之时。中国茶文化糅合佛、儒、道诸派思想,独成一体,是中国文化中的一朵奇葩。同时,茶也已成为全世界最大众化、最受欢迎、最有益于身心健康的绿色饮料。茶融天地人于一体,提倡“天下茶人是一家”。茶文化的内涵其实就是中国文化的一种具体表现。中国素有礼仪之邦之称谓,茶文化的精神内涵即是通过沏茶、赏茶、闻茶、饮茶、品茶等习惯与中国的文化内涵和礼仪相结合形成的一种具有鲜明中国文化特征的一种文化现象,也可以说是一种礼节现象。在长期的历史发展中,礼作为中国社会的道德规范和生活准则,对汉族精神素质的修养起了重要作用;随着社会的变革和发展,礼不断被赋予新的内容,和中国的一些生活中的习惯与形式相融合,形成了各类中国特色的文化现象,其中就包括茶文化。茶文化是茶与文化的有机融合,是汉族传统优秀文化的组成部分,它包含和体现一定时期的物质文明和精神文明,在中国不同的民族,不同的地区,至今仍有着丰富多样的饮茶习惯和风俗。茶文化又是茶艺与精神的结合,并通过茶艺表现精神。茶艺兴于中国唐代,盛于宋、明代,衰于清代。中国茶道的主要内容讲究五境之美,即茶叶、茶水、火候、茶具、环境。茶文化要遵循一定的法则。唐代为克服九难,即造、别、器、火、水、炙、末、煮、饮。宋代为三点与三不点品茶,“三点”为新茶、甘泉、洁器为一,天气好为一,风流儒雅、气味相投的佳客为一。“三不点”为茶不新、泉不甘、器不洁,是为一不;景色不好,为一不;品茶者缺乏教养举止粗鲁又为一不,共为三不。碰到这种情况,最好是不作艺术的品饮,以免败兴。(选自《360百科•茶文化》有删改)材料二:(材料来自艾媒网)材料三(材料来自艾媒网)材料四:“围炉煮茶”突然火了去年秋冬以来,“围炉煮茶”这种新的茶饮风潮以席卷之势迅速走红,成为多数茶馆、民宿、餐吧、景区的新招牌,话题热度也在各大社交平台上上持续高涨。据媒体统计,截至目前,抖音上“围炉煮茶”相关话题播放量已达27.5亿次,小红书上相关话题浏览数量将近1200万人次,相关分享笔记近20万条。生火、煮茶、烤橘子、嗑瓜子……将茶饮文化演绎出新形式的“围炉煮茶”,一跃成为当下年轻人周末休闲的“新欢”。区别于日常生活中简单的泡茶、喝茶,“围炉煮茶”的乐趣在于冒着“咕噜咕噜”声的“煮”带来的疗愈感。将轻轻烘烤后的茶叶,放入炉子上的勺陶壶中煮沸,坐在装满木炭的火炉旁,看着袅袅的烟火,在沸水翻腾的声音中,或聊天、喝茶,或享用水果、坚果和甜点等小吃,或只是静静地感受着食物在炉边一点点被烤熟……这个等待和品尝的过程,对于渴望从当下充斥“焦虑”“内卷”的生活中抽出片刻时光,让大脑、身心得以放空的年轻人而言,恰好带来了一种慰藉心灵的宁静。因而,“围炉煮茶”的背后是年轻人摆脱“奔忙”生活的仪式感,也是对慢生活的向往。“围炉煮茶”在成为消费新风潮的同时,也渐成一种新的社交方式。三五好友围成一圈,闲话家常,分享生活,在相聚一起烤火的时光里,体会“偷得浮生半日闲”的安逸,这正好满足了人们坐下来面对面社交的需要。从某种程度来说,如今形成风潮的“围炉煮茶”是对传统茶文化的传承与创新。无论是从哪种方式转变而来,历史悠久的茶文化都给“围炉煮茶”储备了丰富的基因和底蕴。一方面,“围炉煮茶”更讲究传统中式茶饮的雅致,且叠加了亲自煮茶的仪式感;另一方面,茶源于传统文化,消费场景落脚在现代生活,通过传统文化与现代生活的碰撞,“围炉煮茶”带给年轻人更新奇的文化体验,让传统茶文化变身“潮文化”,创造出新的国潮市场。(材料来自2023-02-2814:27:49来源:品牌商学院有删改)11. 材料一思路清晰,依次介绍了____________、___________和_____________12. 根据材料二和材料三,用简洁的语言说说你的探究结果。13. 结合上述材料,分析“围炉煮茶”突然在年轻人群体中火起来的原因。(三)(15分)阅读下面的文字,完成下面小题。春满燕园季羡林①燕园花事渐衰。桃花、杏花早已开谢,一度繁花满枝的榆叶梅现在已经长出了绿油油的叶子。连几天前还开得像一团锦绣似的西府海棠,也已落英缤纷、残红满地了。丁香虽然还在盛开,灿烂满园,香飘十里,但已显出疲惫的样子。北京的春天本来就是短的,“雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。”看来春天就要归去了。②但是人们心头的春天却方在繁荣滋长。这个春天,同在大自然里的春天一样,也是万紫千红、风光旖旎的,但它却比大自然里的春天更美、更可爱、更真实、更持久。有两句诗云:“ ”我们不栽兰,不种竹;我们就把春天栽种在心中,它不但能过今年的四时,而且能过明年、后年,不知多少年的四时,它要常驻我们心中,成为永恒的春天了。③昨天晚上,我走过校园。四周一片寂静,只有远处的蛙鸣划破深夜的沉寂,黑暗仿佛凝结了起来,能摸得着,捉得住。我走着走着,蓦地看到远处有了灯光,是从一些宿舍的窗子里流出来的。我的心里一愣,我的眼睛仿佛有了佛经上叫做天眼通的那种神力,透过墙壁,就看了进去。我看到一位年老的教师在那里伏案苦读,他仿佛正在写文章,想把几十年的研究心得写下来,丰富我们文化知识的宝库。他又仿佛是在备课,想把第二天要讲的东西整理得更深刻、更生动,让青年学生获得更多的滋养。他也可能是在看青年教师的论文,想给他们提些意见,共同切磋琢磨。他时而低头沉思,时而抬头微笑。对他说来,这时候,除了他自己和眼前的工作以外,宇宙万物都似乎不存在,他完完全全陶醉于自己的工作中了。④今天早晨,我又走过校园。这时候,晨光初露,晓风未起。浓绿的松柏,淡绿的杨柳,大叶的杨树,小叶的槐树,成行并列,相映成趣。未名湖绿水满盈,不见一条皱纹,宛如一面明镜。还看不到多少人走路,但从绿草湖畔,丁香丛中,杨柳树下,土山高尖,却传来一阵阵朗诵外语的声音。倾耳细听,俄语、英语、梵语、阿拉伯语等等,依稀可辨。在很多地方,我只是闻声而不见人,但是仅仅从声音里也可以听出那种如饥似渴迫切吸收知识、学习技巧的炽热心情。这一群男女孩子仿佛想把知识像清晨的空气和芬芳的花香那样一口气吸了下去。我走进图书馆,又看到一群男女青年挤坐在里面,低头做数学或物理、化学的习题,也都是全神贯注,鸦雀无声。⑤我很自然地就把昨天夜里的情景同眼前的情景联系了起来。年老的一代是那样,年青的一代又是这样,还能有比这更动人的情景吗?我心里陡然充满了说不出的喜悦。我仿佛看到春天又回到园中:繁花满枝,一片锦绣。总之是万紫千红,春色满园。⑥这难道仅仅是我一个人的幻象吗?不是的。这是我心中那个春天的反映。我相信,住在这个园子里的绝大多数的教师和同学心中都有这样一个春天,眼前也都看到这样一个春天。这个春天是不怕时间的。即使到了金风送爽、霜林染醉的时候,到了大雪漫天、一片琼瑶的时候,它也会永留心中,永留园内,它是一个永恒的春天。(选自2023年3月《作文与考试》(初中版),原文有删改)14. 根据上文,分别概括作者“昨天夜里”和“今天早晨”漫步校园见闻到的不同情景。15. 请简要分析第一段在文中的作用。16. 根据第②段描写的生活情境,请引用最恰当的诗句,填写在横线上。( )A. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开B. 闭门只是栽兰竹,留得春光过四时C. 荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝D. 毕竟西湖六月中,风光不与四时同17. 有人说,倒数第二段写道:“总之是万紫千红,春色满园”,已经点题,结构也完整,没有必要再写最后一段,你是否同意?请说说你的看法。三、作文(50分)18. 等待,寄寓于希望;希望,意味着等待。等待,不是守株待兔,不是消极应对。生活中,我们常常在等待,在等待中积蓄力量,在等待中创造美好,在等待中走出逆境……请你以“我在等待 ”为题,写一篇不少于600字的作文。要求:(1)在横线上填写适当的词语,使题目完整;(2)文体自选(诗歌除外);(3)不少于600字;(4)文中不得出现真实姓名和校名。

心标教育公众号

心标教育公众号