2024年广东省广州市培正中学中考二模语文试卷及答案(word解析版)

2024年广东省广州市培正中学中考二模语文试卷及答案(wo.docx

立即下载Word高清文档,无水印,可编辑和直接打印

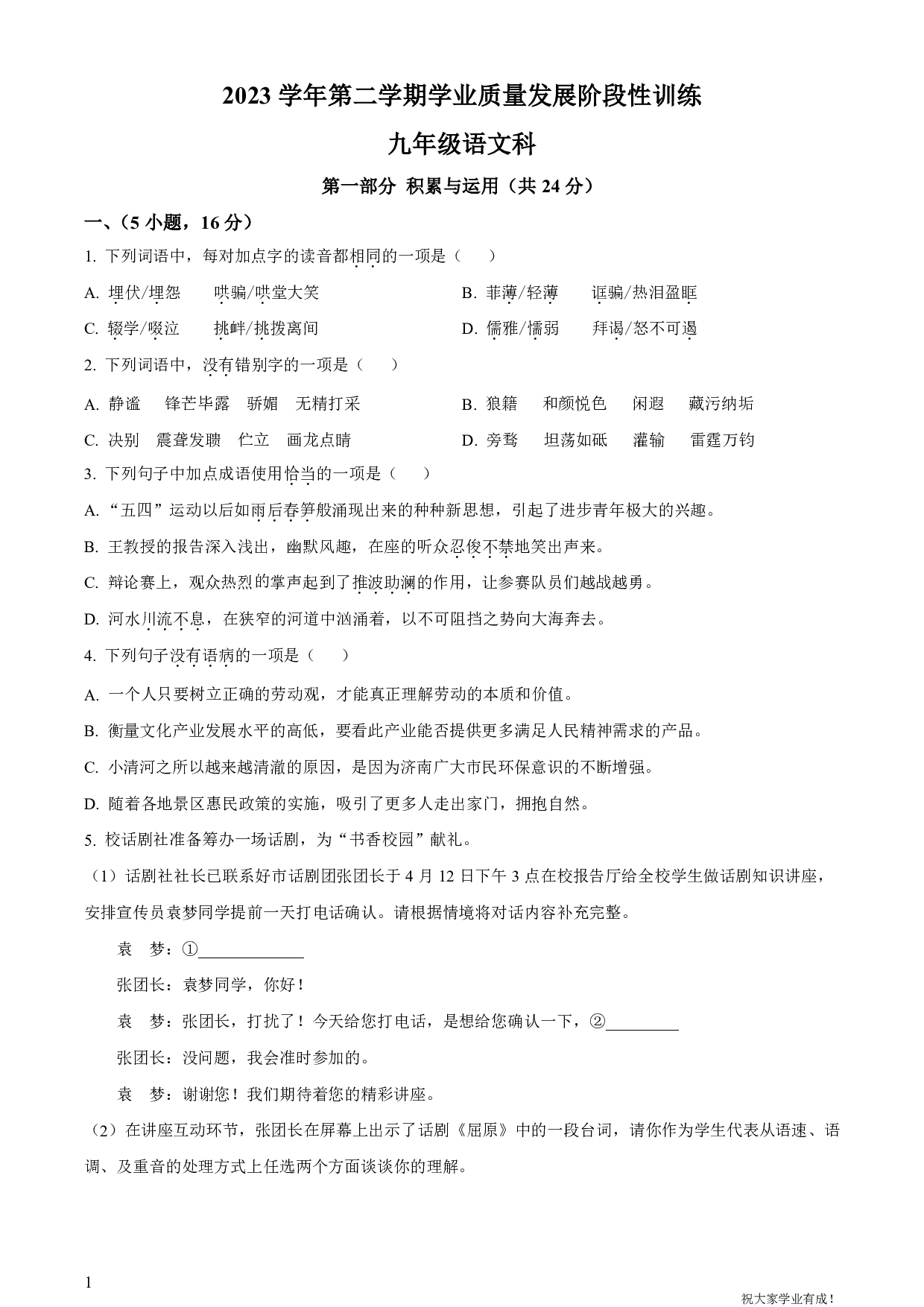

2023学年第二学期学业质量发展阶段性训练九年级语文科第一部分 积累与运用(共24分)一、(5小题,16分)1. 下列词语中,每对加点字的读音都相同的一项是( )A. 埋伏/埋怨 哄骗/哄堂大笑B. 菲薄/轻薄 诓骗/热泪盈眶C. 辍学/啜泣 挑衅/挑拨离间D. 儒雅/懦弱 拜谒/怒不可遏2. 下列词语中,没有错别字的一项是( )A. 静谧 锋芒毕露 骄媚 无精打采B. 狼籍 和颜悦色 闲遐 藏污纳垢C. 决别 震聋发聩 伫立 画龙点睛D. 旁骛 坦荡如砥 灌输 雷霆万钧3. 下列句子中加点成语使用恰当的一项是( )A. “五四”运动以后如雨后春笋般涌现出来的种种新思想,引起了进步青年极大的兴趣。B. 王教授的报告深入浅出,幽默风趣,在座的听众忍俊不禁地笑出声来。C. 辩论赛上,观众热烈掌声起到了推波助澜的作用,让参赛队员们越战越勇。D. 河水川流不息,在狭窄的河道中汹涌着,以不可阻挡之势向大海奔去。4. 下列句子没有语病的一项是( )A. 一个人只要树立正确的劳动观,才能真正理解劳动的本质和价值。B. 衡量文化产业发展水平的高低,要看此产业能否提供更多满足人民精神需求的产品。C. 小清河之所以越来越清澈的原因,是因为济南广大市民环保意识的不断增强。D. 随着各地景区惠民政策的实施,吸引了更多人走出家门,拥抱自然。5. 校话剧社准备筹办一场话剧,为“书香校园”献礼。(1)话剧社社长已联系好市话剧团张团长于4月12日下午3点在校报告厅给全校学生做话剧知识讲座,安排宣传员袁梦同学提前一天打电话确认。请根据情境将对话内容补充完整。袁 梦:①_____________张团长:袁梦同学,你好!袁 梦:张团长,打扰了!今天给您打电话,是想给您确认一下,②_________张团长:没问题,我会准时参加的。袁 梦:谢谢您!我们期待着您的精彩讲座。(2)在讲座互动环节,张团长在屏幕上出示了话剧《屈原》中的一段台词,请你作为学生代表从语速、语调、及重音的处理方式上任选两个方面谈谈你的理解。屈原:(向风及雷电)风!你咆哮吧!咆哮吧!尽力地咆哮吧!在这暗无天日的时候,一切都睡着了,都沉在梦里,都死了的时候,正是应该你咆哮的时候,应该你尽力咆哮的时候!二、(1小题,8分)6 古诗文默写(1)根据课本,补写出下列名篇名句中的空缺部分。(大题只选四题作答)。①海日生残夜,___________________。(王湾《次北固山下》)②___________________,不求闻达于诸侯。(诸葛亮《出师表》)③___________________,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》)④以中有足乐者,___________________。(宋濂《送东阳马生序》)⑤___________________,猎马带禽归。(王绩《野望》)⑥子曰:“学而不思则罔,___________________。”(《<论语>十二章》)(2)山水历来是文人墨客笔下常物,请你根据批注完成表格。诗句批注出处青山横北郭,白水绕东城。描绘了寥廓秀丽的图景,交代了告别的地点。李白《送友人》①___________________,___________________。表现了山环水绕的春光中蕴含着无限的希望。陆游《《游山西村》②___________________,___________________,描绘了山水的壮阔之美,动态的描写十分生动。李白《渡荆门送别》第二部分 阅读与鉴赏(共46分)三、(5小题,16分)阅读下面的文段,完成各题。【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。” (节选自《左转·庄公十年》)【乙】呜呼!士不以天下之重自任,久矣。言语非不工也,政事文学非不敏且博也,然至于临大事,鲜不忘其故①、失其守②者,其器小也。公(乐全先生)为布衣,则颀然③已有公辅④之望。自少出仕,至老而归,未尝以言徇⑤物,以色假⑥人。虽对人主⑦,必同⑧而后言,毁誉⑨不动,得丧若一,真孔子所谓大臣以道事君者。(节选自苏轼《乐全先生文集叙》)【注释】①故:以前掌握的学问。②守:坚守的信仰。③颀然:高大的样子。④公辅:三公首辅。⑤徇:追求。⑥假:看待、对待。⑦人主:君主。⑧同:考虑再三。⑨毁誉:毁谤和称赞。7. 下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )A. 又何间焉 时时而间进B. 何以战 不以物喜C. 公与之乘 已有公辅之望D. 战则请从 隶而从者8. 用现代汉语翻译选文中的划线句子。(1)肉食者鄙,未能远谋。(2)士不以天下之重自任,久矣。9. 下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )A. 甲文紧扣题目中的“论战”二字,详写了战前准备和战后论战,略写了战争过程,详略得当。B. 乙文中的张公是一个真正用道义侍奉君王的大臣,C. 甲乙两文都着重赞扬了能礼贤下士,重用人才的君主。D. 甲文的表达方式以叙事为主,乙文以议论为主。10. 请结合甲乙两文内容,说说曹刿与乐全身上有哪些共同点?11. 阅读下面这首诗,然后回答问题。酬乐天扬州初逢席上见赠刘禹锡巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。(1)请找出诗中运用典故,抒发对友人思念,对时光流逝感慨的诗句。(2)诗人情感是从悲愤转到乐观,请结合诗句,作简要分析。三、(8 小题,30分)(一) (13分)阅读以下材料,完成下面小题。【材料一】“民以食为天,食以稻为先。”粮食是历史深层的决定因素,解决好吃饭问题始终是各个国家历朝历代的首要之事;粮食也是文明的根基与源头。粮食的影响处不在。纵观世界,人类主要有两大粮食作物——水稻与小麦。从对环境条件的适应性来看,水稻比小麦占优势。当前在中国,水稻可从海南岛种到黑龙江,种植区域更广。从食用情况来看,稻米食用比小麦方便,稻脱壳成米就可直接煮食,而小麦一般得脱壳后加工成面粉才拿来食用。小麦不大可能做成“米饭”,但大米可磨成粉,制作食物。(摘编自岳玉峰《中国水稻史话》)【材料二】中国的饮食当中,最平常也最离不开的食物就是五谷。据记载,古代“五谷”之说始于春秋战国,后来逐渐约定俗成,“五谷”即指稻、黍、稷、麦、菽五种作物,分别对应着今天的水稻、黄米、小米、小麦和大豆。五谷的概念形成之后相沿了两千多年,这几种粮食作物在全国的粮食供应中,所处的地位常常因时而异。但水稻作为华夏民族主要粮食的地位始终得以维持。汉朝时期,中原及关中是当时人口最密集的地方,江南人口稀少。那时各地区人口的多少,与当地的粮食产量有着密切的关系。尽管当时水稻在南方很重要,但其总产量远不及北方主要作物——小米。唐代开始,水稻在全国粮食供应中的地位才日益提高,并在唐末登上第一粮食作物宝座。宋真宗年间,从越南引进的优质水稻品种——占城稻在江淮引种成功,而后在东南各省普遍栽种,提高了粮食的总产量,并得以供养宋朝末年创纪录的1亿人口。水稻作为首要粮食作物的地位终于得到彻底巩固。到明代,人们有“今天下育民人者,稻居什七”一说,可见水稻在粮食供给中的重要地位。后来,随着人口的迁徙和垦荒的推进,水稻“南征北战”,从“苏湖熟”到“湖广熟”,从“北大荒”到“北大仓”,一个个故事记录了水稻与区域文明发展之间的关联。水稻不仅是续命养身的第一大主粮,还是孕育中华文化和塑造中华文明的重要作物。具有万年稻作史的中国,稻米文化已深入其中,无处不在。稻米文化不仅养成了今天中国人的许多生活习性,更培养了今天中国人的精神气质。(摘编自程强《水稻之于中华文明》)【材料三】2022年中国稻谷、小麦、大豆种植面积及产量统计表种类种植面积(万公顷)总产量(万吨)单位面积产量(万吨)稻谷2945208497.08小麦2352137725.86大豆102420281.98(数据来自《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》)【材料四】水稻在我国历史上占据重要地位。它也自然而然地影响着我们生活的方方面面。“偷鸡不成蚀把米”“巧妇难为无米之炊”“生米煮成熟饭”等俗语融入我们日常对话和文学作品中;糯米粉做成的“汤圆”、糯米做成的粽子等稻米制品在传统节日中起着重要作用……水稻以其重要的食用价值在我国文化史上留下浓墨重彩的一笔。由种植水稻所形成的稻作文化蕴含着卓越的人文精神,而稻种的研发和传播蕴含了敢为天下先的创新精神和天下为公的仁爱精神。中国作为世界上最早栽培水稻的国家,在水稻研究上长期处于领先地位。无论是先民创造的稻种,还是杂交水稻的培育,都为我国和世界粮食安全作出卓越贡献。(摘编自科技日报《栽培稻:中国先民艰辛探索之作》)12. 为介绍水稻知识,小文对材料做了整理。其中与材料相符的一项是( )A. 纵观世界,人类有两大粮食作物——水稻与小麦。B. 古代“五谷”之说始于春秋战国,“五谷”即指今天的水稻、黄米、小米、小麦和大豆。C. 2022年中国稻谷种植面积超过了3000万公顷,总产量超过了20000万吨。D. 中国作为世界上最早栽培水稻的国家之一、已经逐渐在水稻研究上处于领先地位。13. 下列说法与材料一、材料二意思不相符的一项是( )A. 粮食的影响无处不在,它既是历史深层的决定因素,也是文明的根基与源头。B. 小麦一般得脱壳加工成面粉食用,稻谷可脱壳成米直接煮食或磨粉制作食物。C. 汉朝时期江南人口稀少,尽管当时水稻在南方很重要,但总产量远不及小米。D. 占城稻引种成功使宋朝末年人口创1亿纪录,占城稻由此成为首要粮食作物。14. 下列对材料二分析有误的一项是( )A. 开头介绍五谷概念的形成过程,是为了引出五谷种植时间的具体内容。B. 加点词语“据记载”表明“五谷”之说有史料依据,体现语言的严谨。C. 画线句运用引用的说明方法,说明水稻在明代粮食供给中的重要地位。D. 材料按照时间顺序,说明不同时期水稻在全国粮食供应中所处的地位。15. 为什么说“食以稻为先”,而不以麦为先?请根据以上四则材料概括原因。(二)(17分)阅读下面文字,完成下面小题。父亲和树陈宝全①现在,这些苹果树老了,老了的苹果树结不了多少果子,也结不出品相端庄的好果子,觉得没脸活了。它们把地里的肥力吃了太多,根又粗又大,却无法顺应自己的愿望就此倒下。风也懒得理会它们,绕着吹。②只有父亲理解这些老了的苹果树的心思,他提着斧头进了果园。③这一片苹果树跟父亲打了三十年交道,它们经历了父亲的中年和老年,父亲经历了它们的一生。它们了解父亲,就如父亲对它们目前所思所想的洞察。④父亲在动手之前,用手量了这棵苹果树的树干,四拃多一点。父亲知道,它的身体里藏着30个年轮。也就是说,上世纪80年代末,它还是一株小树苗,嫩叶在阳光下尽情地舒展,细小的枝条对未来充满好奇和期待。现在,父亲拖着瘦弱的身子,要以一种近乎残忍的方式介入一棵他亲自栽植的苹果树的命运。⑤斧头落下去,父亲听到了树皮破裂的声音——虽然这种声音比斧子撞击树干的声音要小很多,却还是被父亲敏感地捕捉到了。父亲落泪了。⑥这几年,这棵苹果树一半枯死,一半硬撑着活了下来,结出的果子像山林里的野果子,酸涩难入口。可父亲心里明白,它为改善我们一家人的生活付出了毕生心血,足以让我们感恩并铭记于心。⑦上世纪80年代,父亲和大多数李家山的村民一样,刚刚吃饱肚子,从没有去设想未来。作为木匠的父亲,将大把大把的时间用在了修房子上。在他栽下第一批苹果树苗的时候,大片的小麦仍然享有辽阔的土地,是地里的主角。为了保住小麦,人们曾与草作战,把它们统统赶出麦田。在田里,草都不让长,怎么会容忍树长进去?⑧父亲是在乡村干部的劝说下,才栽下了第一片果树。⑨果树选择种在院子附近,不是为了管理上的方便,也不是为了看着这些小树苗像孩子一样一天天长大,从而让人感到快乐,父亲是为了看着它们被兔子和羊啃了,被风吹死,被小麦挤赶出去。他在耕地的时候,故意赶着毛驴逼近树苗,让犁铧伤到树根。⑩尽管如此,仍然有一些倔强的苹果树活了下来,一副要长大成材的样子,父亲妥协了。为此,父亲的果树也在年轮里写下了新的愿景:为人们奉献甘甜的果肉。⑪到第八个年头,父亲果园里的苹果树开始挂果了。父亲开启了新的生活方式,浑身上下充满了力量,进入了一种持续的兴奋状态。按照时序,他在果园里浇水、施肥、疏花、疏果、套袋、摘袋,然后出售苹果,收入一年比一年高,日子也突飞猛进地好了起来。⑫带着清香的木屑喷溅而出,落在父亲的身上,像是一棵树要对父亲说出的话语。这个年近80岁的老人,挥动几下笨重的斧子,就开始气喘吁吁。他不得不停下来。越进入树干的内部,就越接近远去的时光,父亲难过极了。这棵苹果树勉强支撑着身体,父亲用力推了一下,苹果树开始吱嘎作响,慢慢倒下。没有大树倒下的那种轰然响动,它只是轻轻地躺在了自己生活过的这块土地上。⑬父亲坐在放倒的这棵苹果树身上,抽了一根烟,像是在进行一次长时间的告别仪式。他将用近一个月的时间,砍倒果园里所有的老树,再把它们劈成木柴。这些带着浓郁芳香的木柴,将陪伴他度过一个漫长而寒冷的冬天。⑭父亲不再主持果园里的事,只是在天气好的时候,到果园里转转。砍掉了老树的土地,平整而安详,像是卸下了所有的负担,在休憩,在安睡。父亲知道,过上两年,又一批新树苗将在这里郁郁葱葱地长起来。这看似贫瘠的土地,总是会在春秋轮回之间,给劳作的人们以希望和馈赠。(选自《光明日报》有删改)16. 下列对于标题《父亲和树》理解与分析有误的一项是( )A. “父亲”和“树”是文章写作的主要内容,文章围绕二者之间的故事展开叙述。B. “和”字暗示了父亲和苹果树的密切关系。C. 文章以“苹果树”和“父亲的情感变化”两条线索贯穿全文。D. 点明文章主旨,揭示父亲砍掉苹果树、破坏生态的痛苦和悔恨。17. 结合本文谈谈你在父亲身上发现了哪些美好品质。18. 按照括号中的提示,结合上下文赏析文中划线句和加点词的表达效果。(1)带着清香的木屑喷溅而出,落在父亲的身上,像是一棵树要对父亲说出的话语。(从修辞手法的角度)(2)父亲坐在放倒这棵苹果树身上,抽了一根烟,像是在进行一次长时间的告别仪式。(从词语的角度)19. 文章结尾处写到:“父亲知道,过上两年,又一批新树苗将在这里郁郁葱葱地长起来。这看似贫瘠的土地,总是会在春秋轮回之间,给劳作的人们以希望和馈赠。”请结合文本谈谈你的理解。第三部分 写作(共50分)五、(1小题,50分)20. 阅读下面文字,按要求作文。请以《从今,我不再__________》为题写一篇不少于600字的作文。要求:①把题目补充完整,然后作文;②文体自选(诗歌除外);600字以上;④文中不能出现考生的姓名和所在学校名称。附加题(8分)【名著阅读】班级开展“经典阅读”活动,请你参与其中,并完成以下任务。(8分)21. 根据阅读积累,把表格补充完整。关联内容关联点名著举例人物形象①___________1.《西游记》:唐僧师徒历经九九八十一难,最终取得真经。2.《钢铁是怎样炼成的》:保尔历经磨难,在失明、瘫痪的情况下坚持践行生命哲言。3.《红星照耀中国》:红军翻雪山过草地,经过二万五千里长征,最终取得革命胜利。反抗精神1.《海底两万里》:②________________搜集海底金银财宝,支持被压迫民族的正义战争,是反对压迫和殖民主义的战士。2.《艾青诗选》:艾青常用③__________(意象)、火把,表达驱逐黑暗、争取胜利的美好愿望,是光明和自由的追求者。艺术特点讽刺手法1.《朝花夕拾》:《父亲的病》通过陈莲河用药的叙写,对庸医故弄玄虚的实质进行了辛辣讽刺。2. ④《_____________》:通过刻画奔走于科举道路上的众多士人形象,对封建科举制度罪恶和读书人的愚昧进行了无情的讽刺。22. 阅读经典后,同学们纷纷发表了自己的读书感悟。请你围绕“爱”这一主题,从以下作品中任选两部,结合内容谈谈感悟。《艾青诗选》 《昆虫记》 《钢铁是怎样炼成的》

心标教育公众号

心标教育公众号