2024年广东省广州市部分学校中考一模历史试卷及答案(word解析版)

2024年广东省广州市部分学校中考一模历史试卷及答案(wo.docx

立即下载Word高清文档,无水印,可编辑和直接打印

![]()

请使用微信扫码下载

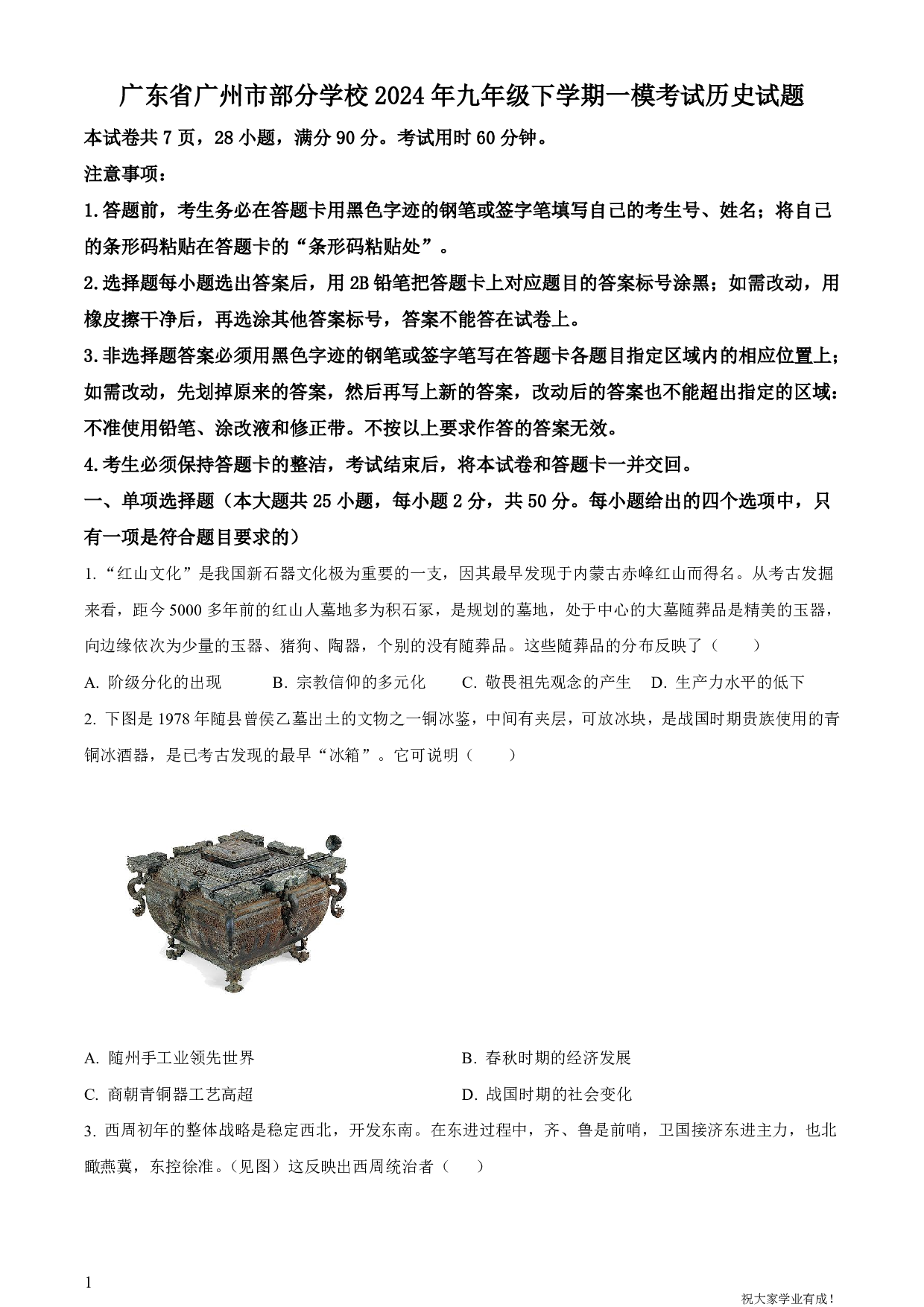

广东省广州市部分学校2024年九年级下学期一模考试历史试题本试卷共7页,28小题,满分90分。考试用时60分钟。注意事项:1.答题前,考生务必在答题卡用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的考生号、姓名;将自己的条形码粘贴在答题卡的“条形码粘贴处”。2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答案不能答在试卷上。3.非选择题答案必须用黑色字迹的钢笔或签字笔写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,改动后的答案也不能超出指定的区域:不准使用铅笔、涂改液和修正带。不按以上要求作答的答案无效。4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1. “红山文化”是我国新石器文化极为重要的一支,因其最早发现于内蒙古赤峰红山而得名。从考古发掘来看,距今5000多年前的红山人墓地多为积石冢,是规划的墓地,处于中心的大墓随葬品是精美的玉器,向边缘依次为少量的玉器、猪狗、陶器,个别的没有随葬品。这些随葬品的分布反映了( )A. 阶级分化的出现B. 宗教信仰的多元化C. 敬畏祖先观念的产生D. 生产力水平的低下2. 下图是1978年随县曾侯乙墓出土的文物之一铜冰鉴,中间有夹层,可放冰块,是战国时期贵族使用的青铜冰酒器,是已考古发现的最早“冰箱”。它可说明( ) A. 随州手工业领先世界B. 春秋时期的经济发展C. 商朝青铜器工艺高超D. 战国时期的社会变化3. 西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕冀,东控徐准。(见图)这反映出西周统治者( )A. 制定刑法,稳定统治秩序B. 躲避战乱,多次迁移国都C. 实行分封,扩大统治范围D. 发展生产,兴修水利工程4. 《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”为此,汉初统治者采取了( )A. 重文轻武政策B. 文化专制政策C. 闭关锁国政策D. 休养生息政策5. 唐朝政府编写颁布的《唐本草》,是世界上第一部由国家制定的药典;宋朝颁行了多部官修本草;明朝李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实主要表明,我国古代中医药学的发展,得益于A. 印刷技术的进步B. 国家力量的支持C. 商品经济的繁荣D. 科举制度的完善6. 如表为北宋熙宁九年(1076年)赋粮南方及北方所占比例,表格信息说明( )单位总计北方南方南方所占比例贯、石、匹、两100181534414841560331255.96%A. 黄河流域战乱频繁B. 文化重心开始南移C. 南方地区地位重要D. 北民南迁速度加快7. 乾隆时,英殖民者遣使入藏,试图与西藏地方建立直接联系,六世班禅不为所动,并明确表示:整个西藏都在中国主权管辖范围之内,西藏一切无不听命于朝廷,这表明( )A. 清驻藏大臣不掌管外交等事务B. 清廷实现了对西藏的有效管辖C. 中央开始对西藏行使行政管辖D. 清朝政治体制挫败了英国图谋8. 京剧脸谱各具特色,悲剧人物西楚霸王项羽,眼角下斜,嘴角下撇,虽不失庄重,却也预示着兵败垓下,自刎乌江的命运;关羽“面如重枣”,自然画红脸;包拯“铁面无私”,则黑脸非他莫属。由此可知,京剧脸谱( )A. 真实再现历史场景B. 渗透人们的价值取向C. 客观评价历史人物D. 刻画善变的人物性格9. 著名学者张海鹏认为“1865-1895年,是中国早期现代化的尝试与失败时期,也是中国半殖民地半封建社会的成型期,和中国朝野酝酿变法和改良的时期”。下列选项能解释这一观点的是( )A. 《海国图志》提出“师夷长技”B. 梁启超发表《变法通议》C. 《资政新篇》主张向西方学习D. 清政府成为“洋人朝廷”10. “五四”发生后的一年里,全国新出版的期刊猛增至400余种诸如《少年中国》《曙光》《新社会》等等,它们”无不言马列”。新出现的马克思主义社团和马克思学说研究会约有三四百个。这表明五四运动后A. 民主共和观念深入人心B. 民主科学成为时代潮流C. 开始探索救国救民道路D. 马克思主义广泛传播11. 中国共产党在美国创刊的《先锋周报》于1934年改版为《先锋报》,该报立足美国社会下层的劳工华侨,宣传中共的抗日主张。此外中国共产党还创办了在海外从事救国宣传的机关报《救国时报》。1941年新华社的外文刊物《中国报道》,为国际社会了解中国抗战的真实情况提供了平台。这些对外宣传( )A. 树立了中国共产党抗战的形象B. 奠定国共合作的思想基础C. 促成世界反法西斯同盟的形成D. 形成了抗日民族统一战线12. 1944年,罗斯福总统在《致重庆市民的纪念状》卷轴中写道:余谨代表敝国人民向重庆市敬赠斯轴,以表吾人钦佩该市英勇之男女市民。这表明罗斯福( )A. 支持重庆人民的反特抗暴B. 赞颂重庆市民的抗日斗争C. 努力推动中美的文化交流D. 祝贺中国接受日军投降书13. 《人民日报》社论见证了我国不同时期的社会政治经济发展状况。下表所反映的信息可用于研究( )标题内容《卫星社坐上了卫星》河南省遂平县卫星农业社有五亩小麦亩产两千一百零五斤。《今年夏天大丰收说明了什么》我国粮食要增产多少,是能够由我国人民按照自己的需求来决定了。《全力保证钢铁生产》要保证一千零七十万吨钢,必须具有停车让路、首先为钢的全局观点。A. 建国初期国民经济的迅速发展B. 我国进入了社会主义初级阶段C. 农村乡镇企业的良好发展势头D. 工农业战线的“大跃进”热潮14. 如图是20世纪40年代后期解放区的宣传画《领回土地证》。它最适合用来研究( ) A. 文艺作品在抗战中的作用B. 近代社会生活习俗的变化C. 人民解放战争胜利的原因D. 全国土地改革完成的意义15. 如下图是小明同学制作的中国近现代史不同时期的时代特征卡片,其中空白处应填入的内容是( )时期 主题词1921—1935年 开天辟地,渐趋成熟1949—1956年 民族独立,获得新生1958—1960年 急于求成,严重失误1966—1976年 □□□□,□□□□A. 推翻帝制 走向共和时期B. 分田分地 抗美援朝C. 全面调整 初见成效D. 民主践踏 法制破坏16. 1956年,我国一亿二千万农户和五百多万个手工业者的个体经济已经变为集体经济。七万户的私营工业企业已经变为公私合营企业,将近二百万户的私营大中小商店,已经变为公私合营商店或者直接变为国营商店。出现这一现象的原因是( )A. “一五”计划的超额完成B. 三大改造的基本完成C. 社会主义民主制度的确立D. 社会主义制度的建立17. 1979—1982年,国家意识到计划经济和市场调节不是截然对立的;1983—1986年,中央政府召开多次会议,定位社会主义是“有计划的商品经济”;从1987年到1992年,中国经济管理的原则调整成了“国家调节市场,市场引导企业”。由此可见,我国( )A. 综合国力持续得到增强B. 现代企业制度逐步建立C. 经济体制改革不断深化D. 科技创新能力不断提升18. “感动中国人物”颁奖词写道:“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴……他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿”。材料中赞誉的“他”做出的贡献是( )A. 发现抵抗疟疾的青蒿素B. 治理兰考县风沙内涝盐碱C. 成功培育籼型杂交水稻D. 推动我国航天事业的发展19. 希罗多德说:“当雅典人是在僭主统治下的时候,雅典人在战争中的表现并不比他们的任何邻居高明,可是一旦他们脱离了僭主的牵绊,他们就远远地超出了他们的邻居……每一个人都会竭尽全力为自己做事情了。这意在论述( )A. 民主政治的优越性B. 雅典军事实力强大C. 雅典公民意识增强D. 僭主政治无法逾越20. 13世纪的意大利,城市教堂的建造一般由市政府领导,建造资金则由大行会募捐,教会人士也参与其中。教堂被教会称为永恒的耶路撒冷的象征,在市民的眼里则是城市美化的首要标志,称为本城实力与威望之所寄。这反映出当时( )A. 宗教改革导致教会地位降低B. 文艺复兴推动人文思想传播C. 商贸中心转移改变贸易格局D. 社会经济发展影响观念变化21. 从1713年到1792年,英属加勒比海岛屿殖民地向其宗主国大不列颠输送了总值达1.62亿英镑的货物,是同时期大不列颠从中国和印度进口货物总值的一半多。由此可见( )A. 新航路开辟推动欧洲整体发展B. 资本原始积累具有野蛮性C. 殖民掠夺为英国带来大量财富D. 英国是三角贸易的主导者22. 巴黎公社革命爆发后,马克思指出:“工人阶级反对资本家阶级及其国家的斗争,由于巴黎人的斗争而进入了一个新阶段。不管这件事情的直接结果怎样,具有世界历史意义的新起点毕竟是已经取得了。”文中的“新起点”是指巴黎公社( )A. 为无产阶级建立国家的第一次伟大尝试B 第一次真正意义实践了马克思主义理论C. 推动了全世界无产阶级开始走向联合D. 为无产阶级建立政权的第一次伟大尝试23. 1871年,明治政府派岩仓使团出访欧美。使团成员认识到“英国之制作,其基本在于煤铁”“国之生利益者,最重工业,而应以纺织为第一”。这一认识推动日本在改革中( )A. 废除农奴制,开启近代化B. “殖产兴业”,发展近代经济C. 废藩置县,加强中央集权D. 颁布宪法,确立了共和体制24. 19世纪以后,欧洲国家开始推广大众教育。1870年以后,英国、法国开始对儿童实行免费义务教育,提高了欧洲各国的大众文化水平,促进了社会发展。大众教育在欧洲开始推广的主要原因在于( )A. 争夺霸权的需要B. 适应工业化发展的需要C. 殖民扩张的需要D. 维护封建专制统治的需要25. 中国倡导世界多极化有着独特的内涵,“应该将它视为一种崭新的追求,一种有别于强权政治时代的追求,一种谋求社会制度和意识形态之多样化的国际关系格局,一副生动和丰富多彩的世界政治局面”这表明,中国倡导的多极化( )A. 源于多元的世界文明不断融合B. 谋求建立多元平等的国际格局C. 促进了世界多极化格局的建立D. 有利于世界大国共同主宰世界二、非选择题(本大题共3小题,共40分。26题12分,27题14分,28题14分)26. 某历史兴趣小组同学们开展以“绘画中的历史”为主题的项目化学习活动,以下是同学们收集到的绘画作品及其价值简介,阅读材料,完成下列要求。材料绘画作品《张骞拜别汉武帝出使西域图》(敦煌壁画)唐朝阎立本《步辇图》(局部)宋代张择端《清明上河图》(局部)价值简介生动再现了张骞出使西域这一历史场景,具有史料价值和艺术价值。描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的历史场景,是研究唐蕃关系的实物史料。____绘画作品《五世达赖觐见顺治皇帝图》《盛世滋生图》(局部)《清军平定大、小和卓叛乱图》价值简介描绘了五世达赖觐见顺治皇帝的场景,为研究清朝中央政府对西藏地方的有效管辖提供了实物史料。再现了清朝乾隆年间苏州市井生活的繁华景象,是研究苏州城市史的宝贵史料。描绘了乾隆帝时,清军平定了大、小和卓分裂祖国的叛乱,为研究清朝的民族关系提供了史料。(1)根据材料并结合所学知识,补充材料中《清明上河图》的价值简介。(2)选择材料中至少两幅相关联的历史照片,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)27. “体”“育”二字我国古语皆有之。“体育”一词寓强健体魄之意则是近代以来形成的。阅读下列材料,回答问题。材料一 晚清以来,随着西风东渐,近代西方体育开始逐步传入我国。19世纪中后期,在我国的教会学校、洋务学堂以及资产阶级兴办的新式学堂中,西方近代体操课程开始出现。1903年,清政府在全国各级学堂推行以日式兵操为主的体育课程,标志着体育在中国近代普通中小学正式产生。1929年,国民政府颁布中小学体育课程标准,正式把体操课改为体育课,并推广到全国。——摘编自苏竞存《中国近代学校体育史》材料二 中共中央在“抗日救国十大纲领”中宣布,要“实行以抗日救国为目标的新制度、新课程,实行全国学生的武装训练”。1940年成立了“延安体育会”,以组织和推动群众体育运动,增强军民体质。在陕甘宁边区的小学,体育是必修课,低年级以走、跑等活动性游戏为主:高年级除了赛跑、爬山、跳高、跳远等项目外,还有军事常识学习与操练。延安大学成立了体育系,培养了一批体育人才,这些学员大多被分配到部队和学校担任体育工作。在陕甘宁边区,从清晨到傍晚,到处都能看到学生、战士锻炼的身影,群众体育活动也开展得如火如荼。——摘编自刘宇《抗战时期根据地体育运动开展状况探析》材料三 新中国体育外交大事记时间事件20世纪50年代1950年,苏联男子篮球队访华,这是新中国第一次接受外国体育代表团的访问。1952年,由于西方国家阻挠,中国代表团的第一次奥运之行在奥运会临结束才赶到。1954年,国际体育组织中有人蓄谋制造“两个中国”。于是,1958年中国宣布退出国际奥委会。20世纪70年代1971年,中国乒乓球队参加了在日本举行的世界乒乓球锦标赛;美国乒乓球队访华;中国乒乓球队相继访问阿联酋、古巴、智利及加拿大。1979年,国际奥委会恢复了中华人民共和国在国际奥委会的合法席位。20世纪80年代至今1984年,在美国洛杉矶举行的第二十三届夏季奥运会上,我国运动健儿实现中国奥运金牌“零的突破”。1990年,北京举办第十一届亚洲运动会。2008年,北京举办第二十九届夏季奥林匹克运动会。2022年,北京举办第二十四届冬季奥林匹克运动会。——据黄冶、陶锦《我国体育外交70年:回顾、特征和推进路径》等整理(1)根据材料一并结合所学知识,简述晚清至民国时期体育课程逐渐普及的时代背景。(2)根据材料二,归纳抗日根据地体育教育的特点。并结合所学知识,分析根据地开展体育教育具有怎样的历史意义?(3)根据材料三并结合所学知识,选择中华人民共和国成立后的任意一个时段,概括该时段体育外交的发展状况,并分析其原因。28. 人口的迁移,见证时代的变迁。阅读材料,完成下列要求。材料一 美洲15—19世纪居民结构变化类别白人黑人混血人种原住民1490年0%0%0%100%1570年1%2%1%96%1650年6%9%5%80%1852年8%14%33%45%材料二 城市人口与农村人口的比例的变化 19世纪中期,英国城市的街道 《义务教育教科书 世界历史 九年级》材料三 美国学者ES.Lee提出了系统的人口迁移理论——“推拉理论”,他首次划分了影响迁移的因素,并把它分为“推力”和“拉力”两个方面,前者是消极因素,促使移民离开原居住地;后者是积极因素,吸引怀着改变生活愿望的移民迁入新的居住地。——《中国人口大迁移:一场你死我活的城市战争》(1)请你在材料一中,选择任意一类居民,绘制折线统计图以反映其在15—19世纪占比的变化,并概括这一时期该类居民结构变化的特点。(要求:在答题卡上绘制折线统计图。折线统计图横纵轴设置合理,内容完整准确。绘图时请用黑色字迹的钢笔或签字笔,可不用直尺)(2)概括材料二中的两幅图片分别反映的历史现象。结合所学知识,分析这两种现象存在怎样的联系。(3)根据材料三并结合所学知识,分别举出影响人口迁移的“推力”和“拉力”的一例史实。综合上述材料,概括导致人口迁移和变化的主要因素。

心标教育公众号

心标教育公众号